भारत में कोर्ट रिपोर्टिंग और लीगल जर्नलिज्म का इतिहास। संसाधन की कमी प्रशिक्षण का अभाव

भारत में कोर्ट रिपोर्टिंग और लीगल जर्नलिज्म का इतिहास।

संसाधन की कमी प्रशिक्षण का अभाव

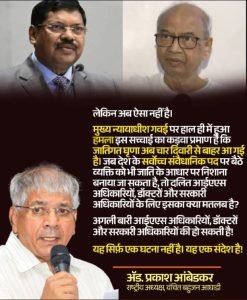

श्री भरत सेन अधिवक्ता बैतूल सिविल कोर्ट

भारत में कोर्ट रिपोर्टिंग और लीगल जर्नलिज्म की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई हैं, जब अंग्रेजी कॉमन लॉ प्रणाली को अपनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से *स्टेयर डिसाइडिस* (पूर्वाग्रहों का पालन) के सिद्धांत को लागू किया गया, जिसके तहत न्यायिक निर्णयों को दस्तावेजित करने की आवश्यकता पड़ी। इससे पहले, भारत में कोई औपचारिक कानूनी रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं थी, क्योंकि कानून धर्म और सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित था।

**प्रारंभिक चरण (1774-1824)**: कोर्ट रिपोर्टिंग की शुरुआत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ हुई। शुरुआत में यह अनियमित और निजी प्रयासों पर निर्भर थी, जिसमें हिंदू या मुस्लिम कानून से संबंधित मामलों पर फोकस था। महत्वपूर्ण निर्णयों को कभी-कभी दर्ज किया जाता था, लेकिन कई निर्णय खो जाते थे। 1813 में प्रीकेडेंट्स की प्रामाणिकता पर जोर दिया गया।

**1824 से विकास**: 1824 के बाद व्यक्तिगत प्रकाशक रिपोर्ट्स प्रकाशित करने लगे। फर्स्ट लॉ कमीशन ने सदर दीवानी अदालतों के निर्णयों को संकलित करने की सिफारिश की, जिससे 1791-1849 के मामलों के सात खंड प्रकाशित हुए। 1825 में बॉम्बे सदर दीवानी अदालत के दो खंड और कलकत्ता के निजामत अदालत के आपराधिक मामलों के पांच खंड जारी हुए।

**उच्च न्यायालयों की स्थापना (1860s)**: 1861 के इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित हुए, जिनके निर्णय पूर्वाग्रह बने। प्रत्येक उच्च न्यायालय से 8-15 खंडों की रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं। निजी प्रकाशन जैसे *मद्रास जूरीस्ट* उभरे।

**1875 का इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट**: निजी रिपोर्ट्स की बाढ़ को रोकने के लिए यह कानून बना, जो कहा गया कि गवर्नर-जनरल के अधिकार से प्रकाशित रिपोर्ट्स ही बाध्यकारी होंगी। हालांकि, यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल उच्च न्यायालयों पर लागू था और प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया। आज भी 300 से अधिक लॉ रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं, जिनमें आधिकारिक (जैसे इंडियन लॉ रिपोर्ट्स) और अनौपचारिक (जैसे ऑल इंडिया रिपोर्टर) शामिल हैं।

**आधुनिक विकास**: प्रेस की स्वतंत्रता के साथ लीगल जर्नलिज्म विकसित हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा *बंगाल गजट* पहला समाचार पत्र था। तकनीकी प्रगति से मणुपात्रा और लेक्सिसनेक्सिस जैसे डेटाबेस उभरे, जो त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। वर्तमान में, लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसे प्लेटफॉर्म लीगल न्यूज पर फोकस करते हैं।

लीगल जर्नलिज्म का महत्व

लीगल जर्नलिज्म लोकतंत्र की सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानूनी मामलों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाता है, जिससे लोग कानूनों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच आसान होती है। यह सार्वजनिक बहस को आकार देता है, राजनीतिक सुधारों को प्रभावित करता है और दैनिक जीवन पर कानून के प्रभाव को उजागर करता है। लीगल रिपोर्टर्स जांच-पड़ताल के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि न्यायिक भ्रष्टाचार या कानूनी असमानताओं पर। यह क्षेत्र दबाव, असहमति और चर्चा के लिए स्थान प्रदान करता है, जिससे विविध आवाजें सुनी जाती हैं। भारत में, जहां न्यायिक मामलों की संख्या भारी है, यह जनता को न्याय प्रणाली में भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है।

भारत में कोर्ट रिपोर्टर के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में कोर्ट रिपोर्टिंग चुनौतियों से भरी है, जो संसाधनों की कमी से लेकर नैतिक मुद्दों तक फैली हुई हैं:

**संसाधनों की कमी**: न्यूज रूम में सीमित स्टाफ के कारण रिपोर्टर कई मामलों को एक साथ कवर करते हैं। सुनवाई लंबी चलती हैं, और कई कोर्टरूम्स या शहरों में यात्रा करनी पड़ती है। इससे सटीकता प्रभावित होती है।

*चयनात्मक कवरेज**: मीडिया सनसनीखेज आपराधिक मामलों (जैसे हत्या या भ्रष्टाचार) पर फोकस करता है, जबकि सिविल मामले (जैसे संपत्ति विवाद) नजरअंदाज हो जाते हैं। इससे जन धारणा विकृत होती है।

**कानूनी भाषा की जटिलता**: तकनीकी शब्दावली (जैसे *सब ज्यूडिस* या *ओबिटर डिक्टा*) को समझना और सरल भाषा में अनुवाद करना कठिन है। रिपोर्टर को कानूनी पृष्ठभूमि की गहरी समझ चाहिए।

**अनैतिकता और गलतियां**: निर्णयों का गलत प्रतिनिधित्व, सनसनीखेज हेडलाइंस (जैसे कठुआ मामले में सांप्रदायिक मोड़) और पूर्वाग्रहित स्रोतों (जैसे वकीलों के भुगतान पर राय) का उपयोग आम है। इससे फेक न्यूज फैलती है और सामाजिक तनाव बढ़ता है।

**कानूनी बाधाएं**: अवमानना कानून, जांच के दौरान सूचना प्रतिबंध और हिंसा (जैसे वकीलों द्वारा हमला) रिपोर्टरों को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की आलोचना पर केस न दर्ज करने का निर्देश दिया है।

**प्रशिक्षण की कमी**: कई रिपोर्टर बिना कानूनी डिग्री के काम करते हैं, जिससे गलतियां होती हैं।

जिला स्तर पर कोर्ट रिपोर्टिंग क्यों नहीं है?

भारत में जिला स्तर पर कोर्ट रिपोर्टिंग न्यूनतम या अनुपस्थित है, मुख्यतः संसाधन, रुचि और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण। जिला अदालतें (600 से अधिक जिलों में) रूटीन मामलों (जैसे पारिवारिक विवाद, छोटे आपराधिक केस) से भरी होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सनसनीखेज नहीं लगते। मीडिया उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस करता है, जहां बड़े निर्णय होते हैं।

**संसाधन अभाव**: मीडिया हाउसों के पास पर्याप्त रिपोर्टर नहीं हैं जो हर जिले में तैनात हों। यात्रा, रहने का खर्च और लंबी सुनवाई (जिसमें 2 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं) इसे असंभव बनाते हैं।

**समाचार मूल्य की कमी**: जिला मामले स्थानीय होते हैं, राष्ट्रीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं। सिविल केसों की कवरेज पहले से कम है।

**बुनियादी ढांचे की कमी**: जिला अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव प्रसारण की सुविधा नहीं है, जबकि उच्च अदालतों में कुछ हद तक है। डेटा अपडेट भी 1,000 से अधिक निचली अदालतों में अनियमित है।

** और जटिलता**: भारी लंबितता (कम जजों के कारण, प्रति मिलियन 21 जज) और मूल्यांकन की अपारदर्शिता रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करती है। मीडिया ट्रायल के डर से भी सतर्कता बरती जाती है।

कुल मिलाकर, जिला स्तर पर रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए मीडिया को अधिक संसाधन और प्रशिक्षण की जरूरत है, ताकि न्याय प्रणाली की पूरी तस्वीर सामने आए।